Olga Potthast von Minden

Olga Caecilie Elisabeth Potthast (* 19. Juli 1869 in Sanderbusch; † 23. Juni 1942 in Varel, geborene Olga Caecilie Elisabeth von Minden) war eine deutsche Porträt- und Landschaftsmalerin. Ihre Arbeiten wurden in viele Länder, beispielsweise nach Großbritannien, Russland, USA und nach Afrika verkauft.

Olga Potthast von Minden wuchs als Tochter des Bahnbediensteten Carl Lüder von Minden und dessen Ehefrau Marie Louise, geborene Rahmann in Varel auf. Am 4. Januar 1890 heiratete sie in Varel den Kaufmann Adolf Friedrich Potthast (1865–1928). Aus dieser Ehe stammte die Tochter Ellen Potthast (1891–1972), die ihre Mutter später bei der Malerei unterstützte, jedoch auch selbst als Landschaftsmalerin tätig war.

Da malenden Frauen um 1900 ein reguläres Studium an einer Kunsthochschule in aller Regel verwehrt wurde, erfolgte auch Potthast von Mindens Ausbildung, soweit feststellbar, ausschließlich in privaten Ateliers einzelner Maler, zunächst in Oldenburg, im weiteren Verlauf in Dresden, Hamburg und Berlin, dort angeblich auch bei dem berühmten und einflussreichen Historienmaler Anton von Werner (1843–1915). Olga Potthast von Mindens Schwerpunkt war zunächst die Porträtmalerei, bevor sie sich als Schülerin von Julius Preller (1834–1914) in Varel fast ausschließlich der Landschaftsmalerei zuwandte.

Mit Blick auf ihren sozialen Status und ihre gesellschaftliche Rolle als Kunstmalerin ist Potthast von Minden - vergleichbar mit Zeitgenossinnen wie Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Emma Ritter, Hermine Overbeck-Rohte und vielen anderen - zu den Frauen zu zählen, die in Teilen der Gesellschaft als Malweiber bezeichnet bzw. diffamiert wurden.

Schaffen

Aus der ersten Phase ihres Schaffens sind zahlreiche Porträts bekannt. Die Motive für ihre Landschaftsbilder fand sie teils auf ausgedehnten Studienreisen, von denen sie einige zusammen mit Julius Preller unternahm. Ziele waren u. a. die Eifel, die Vogesen und Nord- und Ostseeinseln.

Den überwiegenden Anteil ihrer Motive suchte sie jedoch in ihrer näheren Heimat, in der Umgebung Varels (Vareler Wald, Mühlenteich, Dangast) sowie der Friesischen Wehde und dem dort liegenden Neuenburger Urwald. Ein Schlüsselmotiv ist die Darstellung der Großen Allee im Vareler (Stadt-)Wald, die sie im Laufe der Jahre mehrmals aus unterschiedlichen Blickrichtungen und zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten darstellte.

Neben einigen anderen Motiven wurde in den 1920er Jahren vor allem ihre Version der Großen Allee im Herbst international durch Reproduktionen bekannt, die durch ein damals neu entwickeltes Vervielfältigungsverfahren dem Originalgemälde täuschend ähnlich sahen. Exemplare dieser Reproduktion der Vareler Allee wurden im Auftrag eines Oldenburger Kunsthändlers von einer Londoner Spezialfirma in europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten unter dem Titel Golden Autumn vertrieben.]

Potthast von Mindens Gemälde „Heidelandschaft“ wurde 1906 dem Brautpaar Sophie Charlotte von Oldenburg und Eitel Friedrich von Preußen von den Damen der Stadt- und Landgemeinde Varel als Hochzeitsgeschenk übergeben. Im Jahr 1933 schuf sie ein Porträt des Reichskanzlers Adolf Hitler und schenkte es dem Landesverband Niedersachsen der NS-Kriegsopferversorgung. Es wurde im Büro des Landesführers Heinz Spangemacher aufgehängt.

Quelle: Wikipedia

Rosner-Kasowski, Trude

Trude Rosner-Kasowski: Der biografische Hintergrund

Herkunft: Schlesien (Ober- u. Niederschlesien)

Beruf: Malerin

* 3. Januar 1899 in Strehlen/Schlesien

† 22. August 1970 in Varel/Oldenburg

„Trude Rosner-Kasowski gehört zu jenen deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts, die unter den Folgen der Vertreibung der Deutschen aus Schlesien besonders zu leiden hatten. Sie war zum Zeitpunkt der Vertreibung 47 Jahre alt. Innerhalb weniger Stunden ausgewiesen, mußte sie nicht nur all ihr persönliches Hab und Gut in Schlesien zurücklassen, sondern auch ihr gesamtes künstlerisches Oeuvre und ihr Arbeitsmaterial. Sie landete vollkommen mittellos in Niedersachsen als arme, unbekannte Malerin in einer völlig fremden Umgebung.“ 1)

Dieser Zufluchtsort war Dangast. „Sie lebte beim Kurhaus Tapken in einem abgetrennten Stück des Schweinestalls unter schrecklichen Bedingungen, und sie hatte kein ausreichendes Einkommen. Sie wurde im Laufe der Zeit etwas wunderlich… Sie wandte sich immer mehr den Tieren zu und von den Menschen ab. Ihr früher so beeindruckender Geist hatte die Vertreibung nicht ohne Schaden überstanden.“ 2)

„So abrupt, wie sie aus einer heilen und soliden Umgebung gerissen wurde, würde man sie heute als traumatisiert bezeichnen und ihr psychologische Hilfe angedeihen lassen. Doch damals kümmerte sich kaum jemand um die seelische Verfassung dieser Menschen, am wenigsten um Künstler.“ 3)

Trude Rosner-Kasowski: Die künstlerische Einordnung

„Eine stilistische Entwicklung ist in den erhaltenen Bildern, die, bis auf eines, alle aus der Nachkriegszeit stammen, nicht zu sehen.“ 4) Da Trude Rosner ihr Studium in der Spätphase des Expressionismus abgeschlossen hatte, sind auch die in Dangast entstandenen Arbeiten in der Tradition dieses deutschen Expressionismus zu verorten. 5)

Die Ursprünge ihres künstlerischen Schaffens entstammen wohl ihrem Studium an der fortschrittlichen Breslauer Kunstakademie in den 20er Jahren. Bis zu ihrer Vertreibung gehörte Frau Rosner zum Kreis der progressiven schlesischen Künstler. „Sie konnte das Kunstdiktat des Dritten Reiches überleben, denn sie erhielt von ihrem geschiedenen Mann eine Zuwendung und lebte mit ihrer verwitweten Mutter zusammen, die über eine Pension von Ihrem Mann verfügte.

Während für die ‚entarteten Künstler‘ im Westen nach der Kapitulation Deutschlands eine neue, freie Epoche anfing, kam für die schlesischen Künstler nun der zweite Schlag: Sie wurden aus ihrer Heimat vertrieben. 6)

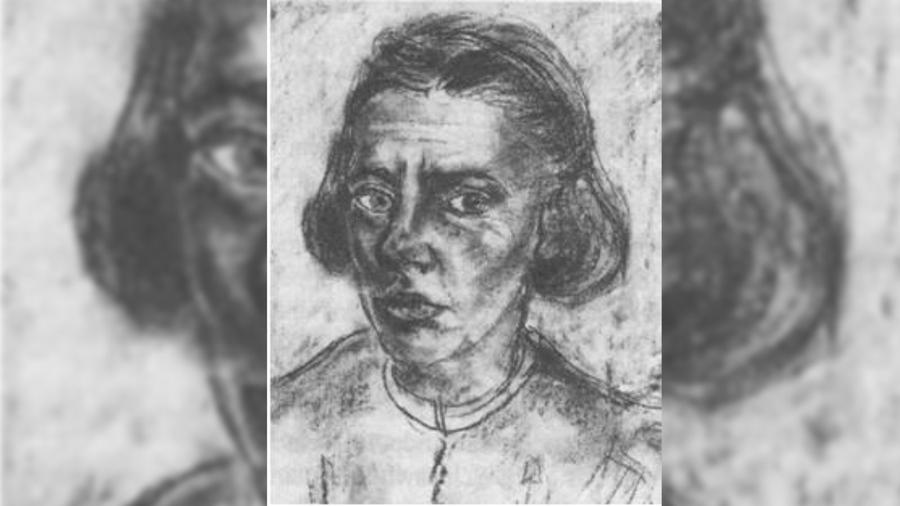

„Von ihrer künstlerischen Reputation war in der neuen Umgebung nichts bekannt; sie hatte keine Arbeiten, mit denen sie sich hätte ausweisen können. Bis zum heutigen Tage ist das Werk, das in Schlesien entstand, verschollen. Wir kennen nur rund 300 Arbeiten, die zwischen der Ankunft in Niedersachsen 1946 und ihrer Erblindung 1967 entstanden. Somit ist uns nur ihr Spätwerk bekannt, das mit billigstem Material gearbeitet wurde, meist in Aquarellfarbe auf Tapete, selten mit Ölfarbe auf Karton. Mit Porträtzeichnungen in Rötel auf Karton oder Papier verdiente sie sich einen kärglichen Lebensunterhalt.“ 7)

-

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Idis B. Hartmann, Bonn/Berlin, 1999

-

T. Rosner-Kasowski, Herausgegeben von Konstanze Radziwill und Olaf Dinne´, Franz Radziwill Gesellschaft e. V., 2002, Seite 11

-

T. Rosner-Kasowski, ebenda, Seite 16

-

T. Rosner-Kasowski, ebenda, Seite 59

-

T. Rosner-Kasowski, ebenda, Jürgen Weichardt, Seite 60

-

T. Rosner-Kasowski, ebenda, Seite 15

-

Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, ebenda